Kreuzkirche

Die Kreuzkirche ist die ältere unserer beiden Kirchen. Sie steht am Hohenzollernring, Ecke Behringstraße. In unmittelbarer Nähe befinden sich das Gemeindebüro und die Kita Tabita.

Geschichte der Kreuzkirche

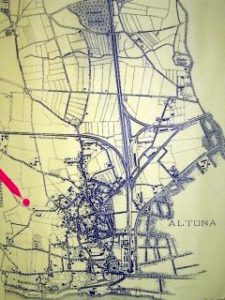

Als 1896 diese Backsteinkirche vom Architekten Fernando Lorenzen geplant und 1898 gebaut wurde, gab es drum herum noch keine Wohnhäuser, nur die Timmermanschen Wiesen. Lediglich die Kreuzung zweier Straßen, von denen eine nach Othmarschen, eine nach Bahrenfeld führte, war vorgesehen.

Heute steht die Kreuzkirche an der sehr belebten Kreuzung von Hohenzollernring und Behringstraße und wird als Blickfang auf dem Weg zur Autobahn wahrgenommen.

Auf den damaligen Plänen wird sehr deutlich, dass im selben wilhelminischen Stil das heutigen Gymnasium Altona gebaut, der Park um das Gymnasium herum und der Gustav-Tönsfeldt-Sportplatz angelegt wurden.

1898 wurde die Kreuzkirche im neugotisch-historistischen Stil feierlich geweiht. Bis 1910 war die Kreuzkirche eine Predigtstätte der Christianskirchengemeinde. Erst dann wurde sie selbstständig und wählte einen eigenen Kirchenvorstand. Sie hat zwei Weltkriege überstanden.

Im 1. Weltkrieg musste 1917 die Kupferbedachung der Metall-Mobilmachungsstelle in Berlin für Heereszwecke zur Verfügung gestellt werden (4,50 Mark/kg), auch die Prospektpfeifen der Orgel wurden beschlagnahmt. Beides galt als Kriegsanleihe: 1257,36 M und 5752 M. Die Glocken aus Gussstahl brauchten nicht abgegeben zu werden.

Während des 2.Weltkrieges wurde die Kirche zur Tarnung durch ein großes Netz abgedeckt, einige Fenster sind zerstört, aber das Kirchengebäude selbst blieb stehen. Die englische Besatzungsmacht nutzte die Kreuzkirche für ihre Gottesdienste bis 1948, danach konnte die Kreuzkirchengemeinde wieder in ihrer Kirche den Gottesdienst feiern.

Je nach Zeitgeschmack und Erhaltungszustand wurde die Kreuzkirche mehrfach umgestaltet und umgebaut: 1938-40, 1953-55, 1957, 1968 und 1992-1998, wobei sie ihre neue Farbgestaltung erhielt. Die ursprünglich reiche Ausschmückung der Wände in der Sgrafitto- bzw. Mosaiktechnik ging bei den zahlreichen Umbauten verloren.

Die zentralbauartige Saalkirche hat einen kreuzförmigen Grundriss mit Vierungsturm (äußere Höhe 87 m, Höhe des Gewölbes innen 16,8 m). Die Fassade ist aus rotem Backstein, durchsetzt mit Glasursteinen. Neun Türme ragen zwischen den kupfernen Dächern empor wie bei einer orthodoxen Kirche. Damit ähnelt sie der Bauweise der orthodoxen Kirchen. Einige zierende Elemente, wie schmiedeeiserne Wasserspeier, knospenartige Kapitelle und das Mosaik (lehrender Christus) im Tympanon (Schmuckfläche im Bogenfeld eines Portals) weisen das Gebäude als Sakralbau aus.

Innen

Altar

Altar

Hinter dem Altartisch ragt ein wuchtiges, bronzenes Kreuz auf, das Siegfried Assmann 1968 gestaltet hat.

In der Mitte ist der Gekreuzigte mit ausgebreiteten Armen dargestellt. Um ihn herum sind ineinander verflochtene Kreuze zu sehen, die wie eine große Dornenkrone wirken. Linkerhand sind die drei Frauen am leeren Grab zu erkennen, die am Ostermorgen dem Auferstandenen begegnen (Markusevangelium). Rechterhand sieht man Thomas, der Jesu Wunde fühlen muss, um glauben zu können (Johannesevangelium). Daneben teilt Jesus mit den zwei Jüngern in Emmaus das Brot, die erst jetzt in ihm den Auferstandenen erkennen (Lukasevangelium).

Fenster

Die ursprünglichen Rosettenfenster in den Seitenschiffen wurden 1938 durch schmale Langfenster ersetzt. Die farbige Verglasung konnte erst nach dem 2. Weltkrieg erfolgen und wurde 1955/56 ebenfalls von Siegfried Assmann geschaffen:

Ostfenster

Ostfenster

Das seitliche Ostfenster stellt in glühenden Farbtönen den Gekreuzigten dar, dessen Kreuz sich als Lebensbaum hinter dem offenen Grab über Adam und Eva, einigen Kriegsknechten und dem Volk erhebt.

Westfenster

Westfenster

Das seitliche Westfenster zeigt in vorherrschenden Gelbtönen den erhöhten Christus als Herrn und Richter der Welt über dem Bogen des Friedens. Darunter, in kräftigen erdigen Farben dargestellt, stehen die Apostel, von denen nur einige namentlich zugeordnet werden können. In den Spitzecken erscheinen die Symbole des Hl. Geistes und der vier Evangelisten (Löwe – Markus, Stier – Lukas, Engel – Matthäus, Adler – Johannes).

Glasfenster im Altarraum

Glasfenster im Altarraum

Die drei Fenster wurden 1968 von Siegfried Assman geschaffen und stellen die drei großen Feste der Christenheit dar: Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Alle Fenster sind in grauen und blauen Tönen gehalten. An entscheidenden Stellen findet sich auch etwas rot.

Weihnachtsfenster

Weihnachtsfenster

Das Zentrum des Weihnachtsfensters bildet das Jesuskind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Deutlich hebt es sich ab vom roten, kreuzförmigen Hintergrund, der das zukünftige Leiden Jesu andeutet. Gleichzeitig markiert das Rot die Liebe Gottes, die im Kind Gestalt annimmt. Darauf fällt von oben herab, aus dem Himmel kommend, ein kraftvoller rot/weißer Lichtstrahl, der den göttlichen Ursprung Jesu erkennbar macht. Darüber, wie in einer Wolke schwebend, ist das Gesicht Gottes zu erkennen, liebevoll nach unten blickend auf das Kind, seinen Sohn, den er der Welt zu Füßen legt. Explosionsartig entledigt sich Gott seiner Göttlichkeit und wird Mensch. Das strahlt auf die Erde herunter und hinaus in das Weltall. In der Ferne leuchtet der Stern, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg zur Krippe weist. Unten liegt im Dunkeln die Stadt Bethlehem mit ihren Torbögen und Häusern.

Bildbetrachtung mit Orgelmusik (bitte anklicken) „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ J. S. Bach, BWV 700

Osterfenster

Osterfenster

Das Kreuz dominiert das Osterfenster. Es ist Zeichen des Todes Jesu, aber auch Zeichen seines Sieges über den Tod. Während das Rot für sein Leiden am Kreuz steht, ist es doch auch die Farbe der Liebe Gottes, die den Tod überwindet. Ovalförmig umrundet wird das Kreuz zum Auge Gottes, das die Umwälzung der Verhältnisse auf der Erde in den Blick nimmt. Aus der Dunkelheit des Todes bricht am unteren Rand erst rot, dann strahlend hell, fast explosionsartig, das Licht des neuen Lebens hervor und strebt gen Himmel: kraftvoll und dynamisch. Das abstrakt angedeutete weiße Osterlamm hat sein Leben gegeben, um die Macht des Todes zu brechen und in seine Schranken zu verweisen.

Bildbetrachtung mit Orgelmusik (bitte anklicken) “Christ lag in Todesbanden” J. S. Bach, BWV 625

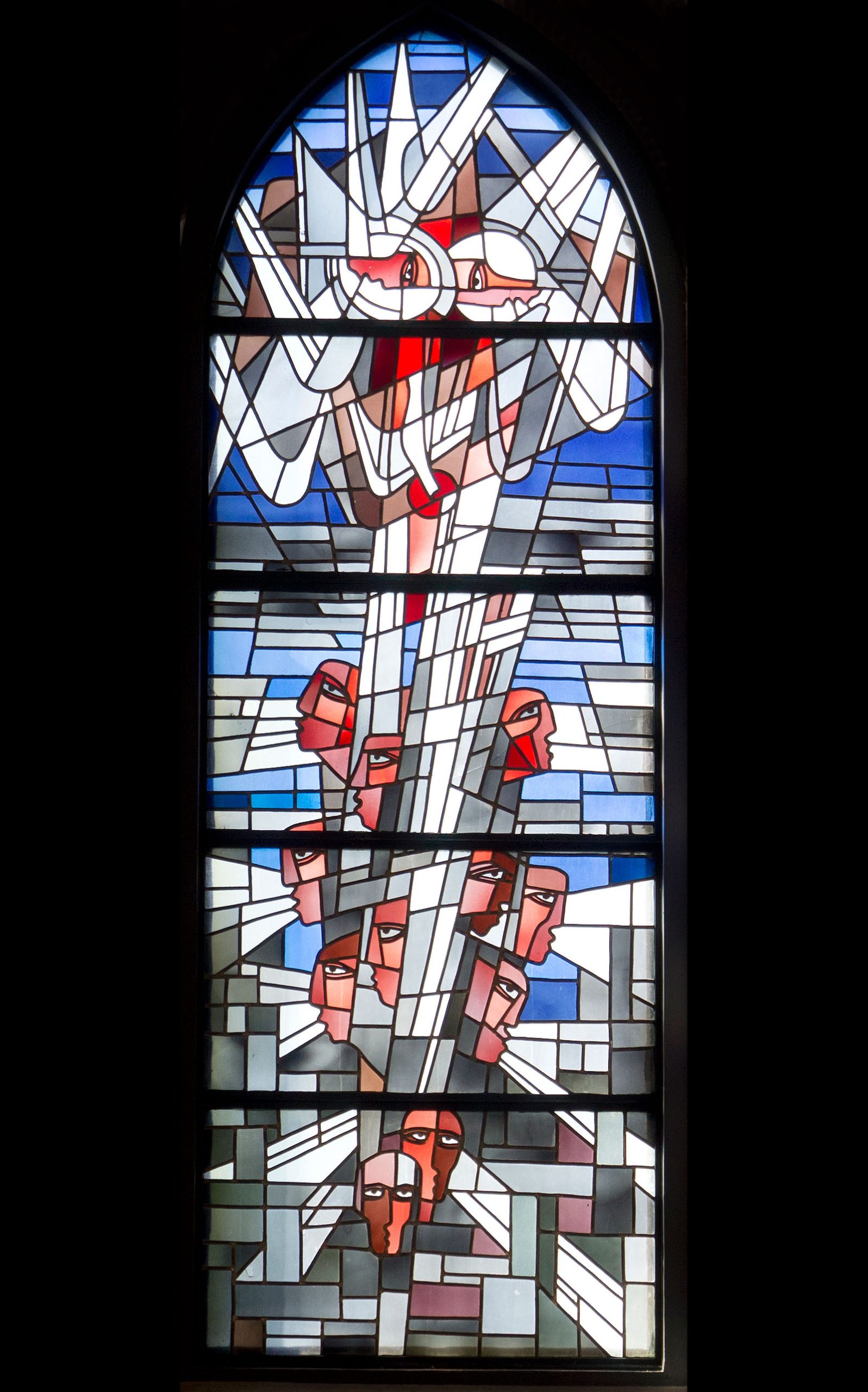

Pfingstfenster

Pfingstfenster

Zu Pfingsten strömt der Heilige Geist aus dem Himmel herab auf die Erde zu den Menschen. Gott und Jesus begleiten mit ihren Blicken die göttliche Kraft, die in Form einer kleinen weißen Taube mit rotem Heiligenschein angedeutet ist. Doch ist diese auch unscheinbar, so ist die kraftvolle Bewegung, die sie von oben nach unten entfaltet doch umso größer. Der Geist wird zu einem Strom, einem Atem, zu Tönen, zu Sprache, die kraftvoll und dynamisch den Raum füllen, ja über den Fensterrand hinaus zu strömen scheinen. Zu und in die Menschen hinein fließt er, um dann als frohe Botschaft aus deren Mündern wieder hinaus in die Welt zu gelangen. Doch nicht alle Köpfe atmen den Heiligen Geist aus.

Bildbetrachtung mit Orgelmusik (bitte anklicken) “Komm Gottschöpfer….” J. S. Bach, BWV 667

Taufbecken

Taufbecken

Der Taufstein ist ebenfalls ein Werk von Siegfried Assmann und entstand 1968 zusammen mit den Chorfenstern. Die bronzene Taufschale stammt von dem früheren Taufbecken und trägt in Fraktur die Inschrift: „Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Ev. Marc 16, V. 16.” In der Mitte ist eine fliegende Taube zu sehen. Leider wurde sie im November 2023 gestohlen.

Holzfiguren

Holzfiguren

Die fünf männlichen Holzfiguren vorn und an den hinteren Eckpfeilern zierten von 1938 bis 1968 die Kanzel. Die Figuren aus Lindenholz schuf der Künstler Carl Schümann (1901-1974). Sie stellen den auferstandenen Christus, Johannes den Täufer mit dem Lamm, Paulus mit dem Schwert, Petrus mit dem Schlüssel sowie den Evangelisten Johannes dar.

Orgel

Die heutige Orgel ist bereits die dritte im Laufe der Zeit. Die Vorgängerinnen hatten wesentliche irreparable Mängel. Die heutige Orgel wurde von der Firma G. Christian Lobback, Neuendeich (Haseldorfer Marsch) gebaut und im November 1993 geweiht. Sie hat zwei Manuale und Pedalwerk, 37 Register, Schleifwindladen und mechanische Traktur. Prof. Kock hat die Farben des Gehäuses bestimmt und sie in die Brüstung der Emporen des Kirchenraumes übernommen. 29 Register sind auf drei Werken disponiert. Die Orgel hat einen weichen, runden Klang, der sich im Raum ganz wunderbar entfaltet. Dank der geschickt gewählten Disposition und der feinen Intonation, kann man sowohl alte und barocke, als auch romantische und moderne Orgelmusik zum Klingen bringen. Disposition der Orgel

Die heutige Orgel ist bereits die dritte im Laufe der Zeit. Die Vorgängerinnen hatten wesentliche irreparable Mängel. Die heutige Orgel wurde von der Firma G. Christian Lobback, Neuendeich (Haseldorfer Marsch) gebaut und im November 1993 geweiht. Sie hat zwei Manuale und Pedalwerk, 37 Register, Schleifwindladen und mechanische Traktur. Prof. Kock hat die Farben des Gehäuses bestimmt und sie in die Brüstung der Emporen des Kirchenraumes übernommen. 29 Register sind auf drei Werken disponiert. Die Orgel hat einen weichen, runden Klang, der sich im Raum ganz wunderbar entfaltet. Dank der geschickt gewählten Disposition und der feinen Intonation, kann man sowohl alte und barocke, als auch romantische und moderne Orgelmusik zum Klingen bringen. Disposition der Orgel

Glocken

Wenn die Turmglocken läuten, erklingt ein Dreiklang (cis, e, g). Die Glocken tragen folgende Inschriften:

Glocke 1: „Ein feste Burg ist unser Gott”

Glocke 2: „Das Wort sie sollen lassen stahn”

mittlere Glocke: „Das Reich muss uns doch bleiben”

Fotogalerie

Ansgarkirche

Die Ansgarkirche ist die jüngere unserer beiden Kirchen. Sie steht an der Kreuzung Bernadottestraße/Griegstraße. Hier befinden sich unser Gemeindesaal und auch der Ansgar-Kindergarten. Die Zugänge zur Kirche und zum Gemeindesaal sind barrierefrei.

Film : Ansgarkirche – Himmelsleiter von Othmarschen

Geschichte der Ansgarkirche

In den 50er Jahren hatte die Einwohnerzahl im Gebiet Ottensen-Othmarschen aufgrund von Neubauten und Zuzug erheblich zugenommen. Kirchlich gesehen bedeutete dies: viele neue Gemeindeglieder mussten angesprochen, begleitet und integriert werden. Mit dieser Aufgabe waren unsere damaligen Nachbargemeinden überfordert. Kein Wunder, dass bereits im Januar 1956 die Anregung aus der Kreuzkirche kam, ein neues Gemeindezentrum zu errichten. Die Ansgarkirche entstand nach den Entwürfen des Architekten Otto Andersen. Am 6. Oktober 1963 fand die Grundsteinlegung statt. Zwei Jahre später konnte die Kirche am 1. August 1965 mit einem festlichen Gottesdienst eingeweiht und damit das gesamte Gemeindezentrum seiner Bestimmung übergeben werden. Der Glockenturm wurde separat errichtet. Benannt wurde die Kirche nach Ansgar, dem ehemaligen Erzbischof von Hamburg/Bremen, dem großen „Apostel des Nordens“.

Innen

Orgel

|

Die Orgel in der Ansgarkirche ist 1969 in der Werkstatt Friedrich Weigle, Echterdingen erbaut worden. Sie hat 35 Register, die auf vier Werken disponiert sind. Es ist ein sehr solide gefertigtes Instrument. Stilistisch in der Tradition des Neobarocks stehend, verfügt die Orgel über eine Vielzahl von musikalischen Farben. Der Orgelprospekt geht auf einen Entwurf des Architekten Otto Andersen aus Malente zurück. Disposition der Orgel |

Glocken

Der etwa 35 m hohe Glockenturm beherbergt vier Glocken, die in den Tönen e, a, h und cis gestimmt sind:

Die dunkle Glocke (in e) wiegt 1200 kg. Sie trägt die Inschrift: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“

Die hellere Glocke (in a) wiegt 550 kg. Sie trägt die Inschrift: „Kommt, es ist alles bereit.“

Die folgende Glocke (in h) wiegt 400 kg. Sie hat keine Inschrift, sondern ist verziert mit zwei Kreuzen.

Die kleine Glocke (in cis) wiegt 300 kg. Sie trägt die Inschrift: „Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding.“

Offene Kirche

Unsere Kreuzkirche steht regelmäßig donnerstags von 15 bis 17 Uhr auch außerhalb der Gottesdienstzeiten offen für Besuche. Eingeladen sind alle Menschen, die die Kreuzkirche einmal von innen sehen möchten, Besinnung suchen, ein Licht entzünden wollen oder einfach Stille im brausenden Alltag erhoffen.

Seien Sie herzlich willkommen! Unsere Kirchenhüter*innen stehen während dieser Zeit auch gern für Fragen zur Verfügung.

Die Kreuzkirche und ihre Gäste

Zweimal im Monat geht es besonders bunt zu in der Kreuzkirche. Dann feiern die Mitglieder der Eritreisch-orthodoxen Gemeinde St. Michele von 5 Uhr in der Frühe bis um 13 Uhr am Mittag Gottesdienst. Bis zu 400 Personen besuchen den Gottesdienst regelmäßig, singen fröhlich zu den Klängen der Trommeln, loben und preisen Gott oder hören auf das Wort der Priester.

Immer wieder werden auch Kinder getauft oder Hochzeiten in der Kreuzkirche gefeiert. Auch in der Woche wird die Kreuzkirche von der eritreischen-orthodoxen Gemeinde für Bibelstunden oder Chorproben genutzt. Seit 2015 sind die Mitglieder der St. Michele Gemeinde Gäste in der Tabita-Gemeinde und bereichern immer wieder das Miteinander, so z. B. beim Sommerfest, wenn es original eritreische Speisen zu kosten gibt oder man einer eritreische Kaffee-Zeremonie beiwohnen kann. Bei Fragen zu diesem Thema, wenden Sie sich an Pastor Christian Ehrens, Tel: 39 90 35 77 oder Ehrens@tabita-kirchengemeinde.de.